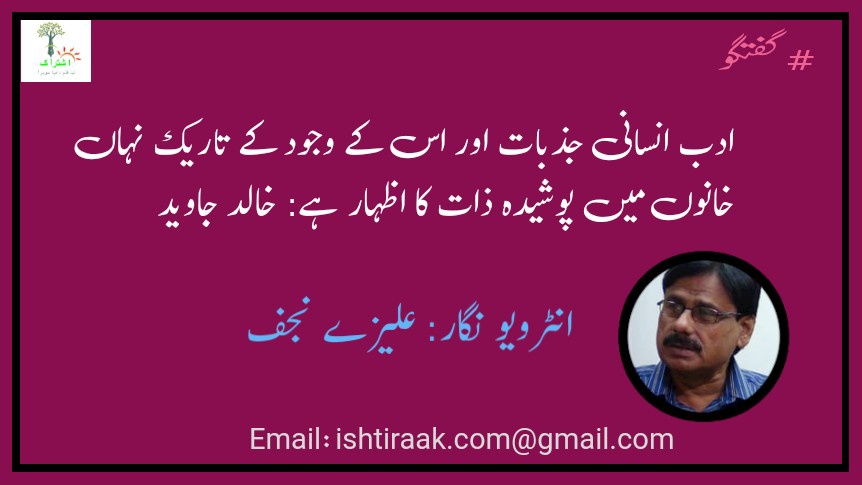

اردو ادب کے مایہ ناز ادیب پروفیسر خالد جاوید کا خصوصی انٹرویو

انٹرویو نگار: علیزےنجف

کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعارف کرانا انتہائی مشکل ترین ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے لیے الفاظ نہیں ملتے بلکہ اس لیے کہ لوگ ان کو مجھ سے بہتر جان رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے خاص جذبات بھی رکھتے ہیں، ہر کسی کے پاس ان کے کمال و خصائص کی بلندی کے اپنے آنکڑے ہوتے ہیں، خالد جاوید صاحب کا تعلق بھی انھی باکمال شخصیات کے حلقے سے ہے، جنھیں دنیاے ادب کا ہر قاری اسی طرح جانتا ہے جیسے کہ وہ اپنے عزیزوں کو جانتا ہے، خالد جاوید صاحب کا تعلق اردو کے جدید افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، وہ اعلا پایے کے ناول نگار بھی ہیں موت کی کتاب اور نعمت خانہ ان کے شاہ کار ناول ہیں. گذشتہ دنوں نعمت خانہ کو عالمی سطح پہ جے۔ سی۔ بی۔ ایوارڈ سے نوازے جانے پر جو پزیرائی اور شہرت حاصل ہوئی اس سے ہر کوئی واقف ہے، یہ اعزاز نہ صرف ان کے لیے باعث افتخار ہے بلکہ پورے اردو داں طبقے کے لیے یہ انتہائی فخر کا لمحہ رہا، خالد جاوید صاحب کی تنقید نگاری بھی اعلا درجے کی حامل ہے، میلان کنڈیرا نامی کتاب ان کی انھی تنقید نگاری کا حاصل ہے، عالمی ادب پہ ان کی گہری نظر ہے، وہ ادب، فلسفہ، سائنس سے جڑے حقائق کو جس طرح اپنے ناول اور افسانوں میں پیش کرتے ہیں وہ قاری کے شعور کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، وہ زندگی کی بےرحم سچائیوں سے نظر چرانے کے بجائے پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کو فرض عین سمجھتے ہیں، انھوں نے اس معیار کے ساتھ لفظوں کو برتا ہے کہ قاری ان کے معیار کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ خالد جاوید صاحب ہمہ جہت صفات کے حامل انسان ہیں، ان پہ اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اس وقت ان کی شخصیت کے گوناگوں پہلوؤں کو مزید سمجھنے اور جاننے کے لیے میں بہ حیثیت انٹرویو نگار ان کے سامنے ہوں، ان کے خیالات کو جاننے کے لیے یقینا آپ بھی متجسس ہوں گے، ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے میرے ذہن میں بےشمار سوالات پنپ رہے ہیں، میں ان کے جوابات حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گی۔

علیزے نجف: السلام علیکم

خالد جاوید: وعلیکم السلام

علیزے نجف: آپ کا نام کسی کے لیے اجنبی نہیں۔ علم و ادب سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آپ سے بہ خوبی واقف ہے، اس لیے بنیادی تعارف سے قطع نظر آپ یہ بتائیں کہ پچھلے دس سالوں میں خالد جاوید کے فکر و فن میں کس طرح کی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور اس تبدیلی میں کن بنیادی عناصر نے اہم کردار ادا کیا؟

خالد جاوید: پچھلے دس سالوں میں صرف اتنی تبدیلی ہوئی کہ میں نے کہانیاں چھوڑ کر ناول لکھنے شروع کر دیے۔ لیکن میری فکر میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی۔ میں جب کہانیاں لکھ رہا تھا تو وہ بھی طویل کہانیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ بعض حضرات کا یہ بھی خیال تھا کہ میری کہانیاں (یا افسانے کہہ لیجیے) ناول کے فن کے زیادہ قریب ہیں۔ بہر حال میں نے ہمیشہ ادب کو اپنے ضمیر کے اوپر عائد ایک مقدمے کی صورت میں محسوس کیا ہے۔ قاری کو محض جمالیاتی حظ فراہم کرنا میرا فریضہ کبھی نہیں رہا۔ اپنی پہلی کہانی ’اکتایا ہوا آدمی‘ سے اپنے تازہ ترین ناول ’’ارسلان اور بہزاد‘‘ تک میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ بیس سال پہلے بھی میں قاری کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لکھتا تھا اور آج بھی۔ میں اپنی تحریروں کے ذریعے پہلے بھی ضمیر کے صدر دروازے پر دستک دینا چاہتا تھا اور آج بھی اسی پر میرا ایمان و ایقان ہے۔ بیس سال پہلے بھی میری تحریروں کو مشکل کہا جاتا تھا اور ان میں دکھ، گندگی، بیماری، تاریکی، موت اور بدصورتی کو تلاش کرکے مجھے لعن طعن کیا جاتا تھا اور یہ سلسلہ ہنوز قائم ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میری فکرمیں کوئی واضح تبدیلی آئی ہے۔

علیزے نجف: آپ نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اردگرد ایک زبردست ادبی ماحول پایا۔ کیا اس ماحول میں کچھ ایسا بھی تھا جو اس وقت آپ کے لیے ناپسندیدہ شے کی طرح تھا؟ پھر اس سے نباہ کیسے کیا؟

خالد جاوید: میرے آس پاس کا ہی نہیں، میرے پورے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ آپ کا سوال دل چسپ ہے، مگر ناپسندیدہ شے میرے لیے یہ تھی کہ ہمارا خاندان جاگیردارانہ تھا۔ جاگیرداری ختم ہونے کے بعد بھی فیوڈل اقدار ہمارے گھر اور آس پاس کے ماحول میں شامل رہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ ایمان داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ فکشن لکھنے کے لیے آپ کے اندر ایک مخصوص حسیت ہونی چاہیے اور میں اپنے اندر اس حسیت کو واضح طور پر محسوس کرتا تھا۔ یہ حسیت میرے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جس جمالیاتی نظام کو توڑنے کی کوشش کی ہے وہ جاگیردارانہ نظام کا ہی پیدا کردہ ہے۔ بدصورتی، گندگی، غریبی، دکھ اور اندھیروں کو اگر فکشن اپنے اندر جگہ نہیں دے گا تو ادب کی دوسری اصناف سے تو یہ توقع کرنا بالکل ہی بیکار ہے اور اس کے لیے آپ کو تجریدی یا علامتی بیانیہ لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب آپ کو بہت ٹھوس طریقے سے سچے اور حقیقت پسند بیانیے میں ہی لکھنا ہوگا۔

علیزے نجف: آپ ہمیشہ سے ہی متجسس ذہن کے مالک رہے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں سوالات ابھرتے تھے، اس کے جوابات آپ کیسے تلاشتے تھے؟ اس ضمن میں کسی نے آپ کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا؟ ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیا تجسس کو بھی صحیح سمت میں ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟

خالد جاوید: دراصل صرف سوالات اہم ہوتے ہیں۔ جوابات تو محض اضافی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک جواب دوسرے جواب سے کٹ جاتا ہے۔ آپ فلسفے کی پوری تاریخ دیکھ لیجیے۔ بلکہ سائنس کی بھی تاریخ دیکھ لیجیے۔ کلاسیکل فزکس کے اصول آگے چل کر ایٹامک فزکس پر لاگو نہیں ہوتے۔ مائیکرو اکنامکس کے جواب میکرو اکنامس کے جوابات یا اصولوں سے مختلف ہیں۔ تاریخ بھی ایک ہی واقعے کے لیے مختلف جواز ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کم سے کم ڈیڑھ سو سے زائد رامائن لکھی گئی ہیں، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف نوعیت کی ہیں۔ مذاہب کا معاملہ بھی یہی ہے۔ دراصل دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے اور ایک شاعر یا فکشن نگار کا کام اس اسرار یا ابہام کو محسوس کرنا ہے۔ ہر سوال کا ریڈی میڈ جواب گھٹیا قسم کا پروپیگنڈہ کرنے والے سیاسی رہ نماؤں کی تقریروں میں ہی پایا جاسکتا ہے۔ ادب کا کام میرے خیال میں سوالات قائم کرنے کا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ادب کو ضمیر پر عائد ایک مقدمے کی صورت میں دیکھتا ہوں۔ یہ مقدمہ دوسروں پر نہیں، بلکہ سب سے پہلے میرے ضمیر کے اوپر دائر ہوتا ہے۔ میں اپنے حوالے سے ہی دنیا کو سمجھنے کی ایک ناکام کوشش کرتا ہوں۔ لکھنا اکیلے ہو جانے کا نام ہے اور اکیلے میں ہی آپ اپنی تنقید کر سکتے ہیں۔ خود پر بھی سوالات قائم کر سکتے ہیں۔ میں دنیا کے اوپر دنیا سے ہٹ کر، کسی اونچے منبر پر کھڑا ہو کر تقریر یا وعظ کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ میں کوئی اخلاقی فیصلہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہوں۔ میں جو محسوس کرتا ہوں، وہ لکھتا ہوں۔ لکھنا میرے لیے ایک داخلی جبر کے تحت ہونے والا پراسرار عمل ہے۔ ممکن ہے کہ اس عمل میں میرے کچھ مخصوص ذہنی تعصبات شامل ہوں، جس کے ذریعے میں خود کو دریافت کرتا ہوں، اس وسیع و بیکراں کائنات کے آگے کھڑا ہوں۔ مگر آپ اسے سوالوں اور جوابوں کے علمیاتی تناظر میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کام میں نے سیاست دانوں، روایتی قسم کے فلسفیوں اور مذہب اور اخلاق کے ٹھیکے داروں کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ چھوڑ رکھا ہے۔ جہاں تک تجسس کا سوال ہے اس کا مجھ سے کوئی خاص واسطہ نہیں رہا۔ میں نے صرف محسوس کیا ہے۔ مجھے دنیا کی اس ماہیت پر کوئی تجسس نہیں ہوا کیوں کہ میری چھٹی حِس نے مجھے بتایا کہ دنیا کا مقدر ہمیشہ سے یہی ہے اور یہی رہے گا۔

اس دنیا میں (اس حسین دنیا میں؟؟) جو دکھ، نفرت، بے رحمی اور بدصورتی پھیلی ہوئی ہے، میرا کام اس کو دکھانا ہے اور میرا اس پر بھی کوئی اصرار نہیں ہے کہ ہر کسی کو یہ دیکھنا بھی چاہیے۔ میں نے اپنے ناول ’موت کی کتاب‘ کے پیش لفظ میں ہی لکھ دیا تھا کہ قاری کو حق ہے کہ وہ اسے پڑھے یا نہ پڑھے اور چاہے تو اس کتاب کو نالی میں ڈال کر بہا دے۔ اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ میرے قاری کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ آج کل تو لوگ مجھے بہت پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ ایک محض فیشن ہی ہو۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

علیزے نجف: اس وقت جب کہ آپ طالب علم تھے اور آج جب آپ ایک پروفیسر ہیں، ان دونوں ادوار کے نظام تعلیم میں آپ کس طرح کا واضح فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس کے دو مثبت اور دو منفی پہلو کیا ہیں؟

خالد جاوید: ہمارے زمانے میں تعلیم کے حصول کے لیے اتنی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ نہ گوگل تھا، نہ وہاٹس ایپ اور نہ ہی PDF۔ آج تو علم خود چل کر ہمارے دروازے پر چلا آیا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو کسی قاعدے کی لائبریری تک بھی رسائی ممکن نہ تھی۔ آج ساری دنیا کی لائبریریوں سے آپ آن لائن رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔دوسری بات یہ ہے کہ میری طالب علمی کے زمانے میں اچھے اسکولوں اور کوالٹی ایجوکیشن کی خاص کمی تھی۔ گنتی کے اچھے اسکول یاکالج تھے اور ہر ایک کو اعلا تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں تھے۔ آج پرائیویٹ یونی ورسٹیوں اور کالجوں کا زمانہ ہے اور اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہے تو آپ کے بچے میڈیکل، انجینیئرنگ اور مینجمنٹ کی اعلا تعلیم حاصل کرسکتے ہیں۔ مگر یہی اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے کہ نااہل بھی پیسے کے زور پر پرائیویٹ یونی ورسٹیوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈیجیٹل تعلیم نے یا ان سہولیات نے جن کا ذکر کیا گیا، طالب علموں کے ذہنوں کو شارٹ کٹ بہت سکھا دیے ہیں، جن سے ان کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں کند ہو رہی ہیں۔ کیوں کہ کسی سوال کے حل کے لیے انھیں وہ منزلیں سر نہیں کرنا پڑتی ہیں جو ذہنی ارتقا اور نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہر سوال کا ایک ریڈی میڈ حل ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ مگر بہرحال یہ تبدیلی کا زمانہ ہے اور ہر تبدیلی کے ساتھ منفی اور مثبت پہلو دونوں ہی شامل ہوتے ہیں۔

علیزے نجف: آپ پہلے سائنس کے طالبِ علم رہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ سائنس سے فلسفے کی طرف مائل ہو گئے پھر فلسفے سے ہوتے ہوئے ادب کی پناہ لے لی؟ آپ اس تثلیثی سفر کے متعلق کچھ بتائیں۔ کیا یہ تبدیلی کا سفر مطئمن ہو چکا ہے یا یہ اب بھی کسی چوتھی سمت کی تلاش میں ہے؟

خالد جاوید: ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں سائنس اور فلسفے سے ادب کی طرف آیا ہوں۔ ادب تو ہمارے گھر میں اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں نے آٹھ سال کی عمر میں پہلی کہانی لکھی تھی۔ گیارہ سال کی عمر میں میری ایک کہانی روزنامہ ’’ملاپ‘‘ دہلی میں شائع بھی ہو گئی تھی جو ظاہر ہے کہ ’’بچوں کے ادب‘‘ کے سیکشن میں چھپی تھی۔ مگر اسکول اور کالج میں، میں سائنس کا طالب علم رہا۔ اردو میں نے گھر پر سیکھی تھی۔ آٹھ سال کی عمر میں طلسم ہوشربا، فسانۂ عجائب اور پریم چند کے تمام ناول پڑھ لیے تھے۔ گھر میں میرے کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں، صرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ یہ اور بات کہ جوانی میں میں نے ’’ہاکی‘‘ بہت کھیلی اور اسکول اور کالج کی سطح پر کئی بار ٹرافیاں جیتیں۔۔۔ سائنس اور فلسفہ آج بھی میرے رگ و پے میں شامل ہے۔ مگر ادب میرا گھر ہے، جس میں میں اپنے ذہن و جسم کے ساتھ رہتا آیا ہوں۔ سائنس کے بعض سوالات مجھے فلسفے کی طرف لے گئے، کیوں کہ چاہے وہ سائنس ہو یا فلسفہ، دونوں ہی اپنی اپنی ماہیت میں اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں کا مقصد تقریباً ایک ہے۔ بس ان کے راستے الگ الگ ہیں۔ کالج، یونی ورسٹی کی تعلیم نے کسی بھی سطح پر مجھے ادب کی طرف متوجہ نہیں کیا، بلکہ میرا ماننا ہے کہ اعلا ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو خود بہ خود فلسفے یا سائنس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ مثلاً سارتر کا ناول ’’متلی‘‘ میں نے پہلے پڑھا تھا اور اس کی وجودی فلسفے پر مبنی اہم کتاب Being and Nothing میں نے بعد میں پڑھی تا کہ سارتر کے ناول کو مکمل طور پر جذب کر سکوں۔ اور ویسے تو میں نے M.B.A. بھی کیا تھا کیوں کہ معاشیات اور بزنس کا بھی اپنا ایک عملی فلسفہ ہے۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ دوسرے ڈسپلن مابعدالطبیعیات کو کیوں بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اصل بات سنیے۔ میں بریلی کالج میں چھ سال تک اعلا درجات میں فلسفہ پڑھاتا رہا، مگر میری پوسٹ عارضی ہی رہی اور تب میں نے اردو کے نامور نقاد وارث علوی کے مشورے پر اردو میں پرائیویٹ ایم۔ اے۔ کیا کیوں کہ فلسفے کے مقابلے میں اردو میں زیادہ جگہیں نکلتی ہیں۔ فلسفے کے شعبے تو اب بہت سی یونی ورسٹیوں سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح میں آج اردو ادب پڑھاتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آنکھ کھولتے ہی میرے سامنے ادبی ماحول تھا۔ آگے جو بھی تبدیلی آئے گی، اس کو میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر میں سیمنٹ اور اینٹوں کا ٹھیکیدار بھی بن جاؤں تب بھی ناول اور کہانیاں تو لکھتا ہی رہوں گا۔

علیزے نجف: آپ کی تحریریں ادب اور فلسفے کا بہترین مرکب ہیں۔ آپ ادب اور فلسفے میں گہرے ربط کی بات کرتے ہیں۔ وجودی فلسفہ کے بغیر ادب کی تخلیق ممکن نہیں۔ یہ تو رہی فلسفے کی معنویت، مجھے یہ جاننا ہے کہ فلسفے کی تخلیق و تعیین میں ادب کیا کردار ادا کرتا ہے اور ادب برائے ادب کی کیا حیثیت ہے؟

خالد جاوید: اس کا تو بہت سامنے کا جواب ہے اور وہ یہ کہ فلسفہ مجرد تصورات سے بحث کرتا ہے، مثلاً خدا کیا ہے، خدا اور کائنات کا آپسی رشتہ کس قسم کا ہے، کائنات اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہے اور خدا اور انسان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ فلسفہ ان سوالات کو ایک علمیاتی اور معروضی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ ادب انھی تصورات کو مجرد تصورات کو، تاثرات کی شکل میں اظہار کرنے کی سعی کرتا ہے۔ اس طرح ادب میں انسانی سروکار بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وجودی فلسفے کا باقاعدہ آغاز تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا ہے مگر وجودیت کے ابتدائی عناصر عہد نامہ قدیم سے ہی موجود رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فلسفے کی پوری تاریخ مجرد تصورات سے بھری ہوئی ہے، صرف وجودیت ہی وہ فلسفہ ہے جو انسان کے وجود کو اس کے جوہر پر مقدم ٹھہراتا ہے۔ ادب انسانی جذبات اور اس کے وجود کے تاریک نہاں خانوں میں پوشیدہ ذات کا اظہار ہے۔ اس لیے ہر سچا ادبی فن پارہ بہ قول ہربرٹ ریڈ اپنی ماہیت میں وجودی تو ہوتا ہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ فن پارہ نہ ہو کر صحافتی نوعیت کی کوئی چیز ہوگا یا کوئی رپورٹنگ۔

آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب یہ ہے کہ ادب میں انسانی جذبات اور انسان کے وجود پر مرتب ہوئے تاثرات کے اظہار کو جب ہم ایک تھیوری، تصور یا نظریہ میں بدل دیتے ہیں تو وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ ڈی۔ ایچ۔لارنس نے کہا تھا کہ جب تک کسی ادبی فن پارے میں سے کسی فلسفے یا مابعدالطبیعیات کو دریافت نہیں کیا جاتا تب تک وہ اصل فن پارہ یا سچی تخلیق نہیں کہا جاسکتا۔ دراصل ادب اور فلسفہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ نہیں ہیں جیسا کہ عام طور پر سہل پسندی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہ قول دریدا یہ ایک ندی کے دو کنارے ہیں اور ہم لگاتار ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بہتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کامیو، سارتر، مائیکل اونامونو کے ناولوں نے ان کے فلسفوں کو کتنا بہتر اور شفاف کیا ہے۔

جہاں تک ادب برائے ادب کا سوال ہے تو اب اس اصطلاح کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ یہ اصطلاحات خاصی فرسودہ ہو چلی ہیں۔ اٹھارہویں صدی سے انیسویں صدی کے وسط یا آگے چل کر انگریزی کی رومانی تحریک کے زمانے میں یہ مشہور ہوئی تھیں اور اب بس درسی یا مکتبی قسم کی چیز بن کر رہ گئی ہیں۔ میرے لیے ادب اپنے آپ کو دریافت کرنے کا نام ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے گناہ یاد کرنے کا نام ہے۔ اسی عمل کے ذریعے میں قاری کی دنیا میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ادب برائے ادب کیا چیز ہے۔ شاید قاری کو تفریح اور جمالیاتی مسرت فراہم کرنے کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح ’’ادب برائے زندگی‘‘ بھی محض ایک پروپیگنڈہ بلکہ جھوٹ ہے کیوں کہ کوئی بھی ادب زندگی سے خالی کیسے ہوگا؟ اسے انسان ہی تخلیق کرتا آیا ہے۔ لوک کتھاؤں اور دیومالاؤں کے زمانے سے۔ ادب میں تو زندگی بری طرح لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پر فکشن میں۔ تو ادب کوئی وسیلہ نہیں جو زندگی کے لیے کوئی دستورِ عمل بنائے گا۔ اصل ادب تو بذات خود زندگی ہی ہوتا ہے اور زندگی کی تمام جہات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ فرد سے لے کر معاشرے تک، تنہائی سے محفل تک، خوشی سے غم تک، محبت سے نفرت تک اور خوب صورتی سے بدصورتی تک۔

علیزے نجف: صرف مغربی ادب ہی نہیں بلکہ عالمی ادب پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے اور اردو ادب کے تو سارے ہی گوشے آپ کے زیر نظر ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اردو ادب عالمی فن پاروں کی صف میں اپنا مقام مستحکم بنانے میں ناکام کیوں ہے؟ بے شک گاہے گاہے اسے کچھ عالمی اعزازات ملتے رہے ہیں لیکن ان کی تعداد تسلی بخش نہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ مستقبل میں آپ کو اردو ادب سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟

خالد جاوید: کچھ نہیں، بس اردو کا قاری بہت سہل پسند ہو گیا ہے، ورنہ اردو میں ہر قسم کے ادب کی ایک شان دار روایت رہی ہے۔ جس زبان میں میرؔ و غالبؔ سے لے کر فیض احمد فیض جیسے شاعر موجود ہوں اور پریم چند، منٹو، بیدی، غلام عباس، کرشن چندر سے لے کر انتظار حسین اور عبداللہ حسین جیسے فکشن لکھنے والے موجود ہوں، اس زبان کی عظمت سے تو انکار کیا ہی نہیں جاسکتا۔ تنقید میں بھی شمس الرحمان فاروقی کا جو کام ہے، اس کی مثال کسی بھی ہندستانی زبان میں ملنا مشکل ہے۔ مگر آج ماس میڈیا کلچر نے قاری کو بدذوق بنا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ زبان کی سیاست بھی اس میں شامل ہے۔ اردو طالب علموں کو ادب سے بہت کم لینا دینا ہے۔ وہ مجبوری میں اردو پڑھ رہے ہیں۔ یہی حال کسی زمانے میں ہندستان میں فارسی کا ہوا تھا۔ کہاوت ہے کہ ’’پڑھیں فارسی، بیچیں تیل‘‘۔ یہی وجہ ہے کہ ذہین قاری کی تعداد کم ہو گئی ہے اور انھوں نے کسی دوسری زبان کا ادب تو پڑھنا ہی بند کردیا ہے، جب کہ عالمی فن پاروں کا اور ہندستان کی دیگر زبانوں کی تخلیقات کا ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ فن کی باریکیوں اور بیانیہ کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں اور واقف بھی نہیں ہونا چاہتے۔ ان کی معصومیت کا عالم یہ ہے کہ انھیں قرۃ العین حیدر اور نیر مسعود جیسے شفاف بیانیہ لکھنے والے بھی مشکل نظر آتے ہیں۔ جب یہ صورت حال ہو تو آپ کیسے علامتی یا تجریدی بیانیے کو سمجھیں گے۔ وہ اخباری رپورٹ کی طرح افسانے کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ انھیں Kitch کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب جو لکھنے والا ہے، اسے قاری چاہیے چاہے وہ کتنا ہی غیرتربیت یافتہ قاری ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے وہ اس غیرتربیت یافتہ قاری کی ذہنی سطح پر آ کر لکھتا ہے۔ جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ قاری کو ادیب کی ذہنی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آرٹ اور ادب کا ارتقا تو اسی طرح ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی ارتقا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں یہ ارتقا ہوتا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ملیالم، بنگلہ اور کنّڑ میں نئے تجربات کیے گئے ہیں۔ انھیں یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا افسانہ، ناول یا شاعری قاری کی سمجھ میں نہ آئے۔ لکھنے والے یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور قاری اپنے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ سیاسی اور سماجی شعور یا وابستگی کے نام پر دھڑا دھڑ صحافیانہ ادب لکھا جارہا ہے۔ زبان اور بیان کی باریکیاں اور بیانیہ اور اسلوب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا کا بہترین ادب یہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو یہ میرے لیے ایک مایوس کن صورت حال ہے۔ اس صورت حال میں، میں اردو ادب سے کیا امیدیں وابستہ کر سکتا ہوں۔

علیزے نجف: بہ قول آپ کے آپ کی ہر تحریر موت کی کتاب کی ایک سیریز ہے۔ آپ کی کہانیوں میں موت کو مرکزیت حاصل رہی ہے۔ زندگی کے کس موڑ پر موت نے اپنے متنوع پہلوؤں کو آپ پہ منکشف کیا؟ کیا کبھی آپ نے بالواسطہ طور پر اس کا تجربہ کیا ہے؟ آپ نے زندگی سے زیادہ اپنی کہانیوں میں موت کو اتنی اہمیت کیوں دی؟

خالد جاوید: آرٹ کا جنم ہی موت پر فتح حاصل کرنے کی خواہش کے ذریعے ہوا ہے۔ قدیم مصر میں Mummification نے ہی آگے چل کر مجسمہ سازی کے آرٹ کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگر لاش کو سنبھال کر صحیح و سلامت نہیں رکھا گیا اور وہ گل سڑ کر ضائع ہو گئی تو اگر کبھی روح بھٹک کر پھر سے اپنے جسم یعنی قالب میں آنا چاہے تو کہاں جائے گی؟ جہاں تک موت کے تجربے کا کوئی سوال ہے تو یہ تو بہت عام بات ہے۔ ہر زندہ انسان کو دوسروں کی موت کا تجربہ ہوتا ہی ہے اور ہم سب دوسروں کی موت کے ذریعے خود بھی تھوڑا تھوڑا مر جاتے ہیں۔ بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ خوش قسمت لوگ اسے محسوس نہیں کرتے جب کہ میرے جیسے بدنصیب لوگ زندگی بھر اسی احساس سے دوچار رہتے ہیں۔ دنیا کا سارا بڑا ادب موت کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ چاہے وہ لوک کتھائیں ہوں، دیومالا ہوں یا اپنشدوں کی کہانیاں ہوں۔ موت تو خود ہی اپنے چاروں طرف کہانیوں کا جال بنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ زندگی کی بات بغیر موت کے کر ہی نہیں سکتے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وجودی فلسفے میں اپنی ذات کے عرفان کے لیے ’موت‘ کا احساس اور تجربہ بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ موت برحق ہے۔ میری تحریروں میں زندگی ہی زندگی بکھری ہوئی ہے، مگر میں اس زندگی کو موت کے پس منظر میں ہی پیش کرتا ہوں۔ اگر زندگی کا مطلب محض شادیانے بجانا ہے تو اس سے میں واقف نہیں۔ میری تحریروں میں جن عناصر کی بات کی جاتی ہے وہ دکھ، تکلیف، تاریکی، بیماری، پاگل پن اور موت ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ سب اگر زندگی میں نہیں تو کیا مرنے کے بعد ہم انھیں جھیلتے ہیں؟ پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ میں زندگی کی کہانی نہیں لکھتا۔ اور یہ جو زندگی ہے یہ تو موت سے بدتر ہے۔ اس لیے موت کو آپ ایک علامت یا استعارے کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی کہانیوں اور ناولوں کو موت کی کتاب کی ایک سیریز کی طرح دیکھنا شروع کردیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں اور ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں سب کو خوش کرنے کے لیے تو لکھ نہیں سکتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں سڑک پر کھڑے ہو کر ڈگڈگی بجانا شروع کر دوں۔

علیزے نجف: بے شک ہر بڑا تخلیق کار اپنے لاشعور کی گرفت میں ہوتا ہے۔ شعور اس کا جائزہ لے کر آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ کی تخلیقات میں بھی لاشعور حاوی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لاشعور کو اگر شعور کی گرفت سے مکمل طور سے آزاد کر دیا جائے تو کس طرح کے نتائج پیدا ہوں گے؟

خالد جاوید: لاشعور کو اگر شعور سے آزاد کردیا جائے گا تو ذہنی انارکی پھیل جائے گی مگر جبلّتیں موجود رہیں گی۔ ادب کا ایک کام جبلّتوں کی تنظیم کرنا بھی ہے۔ مگر جہاں تک معنی کا سوال ہے وہ اس بے ربطی میں بھی علامتوں کے گھنے جنگل میں کہیں نہ کہیں ضرور پوشیدہ ہوں گے، کیوں کہ لاشعور ہماری شخصیت کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ لاشعور کی زبان کو نفسیات کے ماہرین ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ نطشے نے جب دماغی توازن کھو دیا تھا، اس کے بعد اس نے جو کچھ لکھا ہے، وہ لاشعور کی زبان ہے جسے اب ڈی کوڈ کیا جاچکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نطشے نے ایک گھوڑے کو بے تحاشا چابکوں کی مار سہتے ہوئے دیکھ کر اچانک اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا، جس کے بعد وہ کبھی واپس اپنی اصل حالت پر نہ آسکا۔ موپاساں کی بھی آخری دور کی کہانیاں قطعاً بے ربط ہیں، مگر ان میں گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ آخری وقت میں موپاساں بھی ذہنی طور پر مکمل بیمار ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ تمام حضرات جنھوں نے ادبی تنقید لکھنے کا شوق پال لیا ہے، انھیں ادب کے ساتھ ساتھ فلسفہ، نفسیات، سائنس، سماجیات اور یہاں تک کہ بشریات کا بھی غائر مطالعہ کرنا چاہیے۔ محض Poetic Tools اس سلسلے میں دور تک مدد نہیں کرسکتے۔ لاشعور کے شعور کی گرفت سے آزاد ہونے کے بعد ہی سرریئلزم، دادا ازم اور تجریدیت جیسے اسلوب حاصل ہوئے ہیں۔ اردو میں اس کی مثال شاعری میں میرا جی ہیں۔ اور یوں تو منٹو کا افسانہ ’’پھندنے‘‘ اور کرشن چندر کا ’’غالیچہ‘‘ بھی اس ضمن میں قابلِ ذکر ہیں۔ اس لیے ہر انارکی کا بھی ایک نظام ہوتا ہے۔ شعور کی رو بھی اسی سلسلے کی ایک چیز ہے۔ پاگل پن اور ہوش مندی میں بال برابر کا فرق ہوتا ہے۔ ہر پاگل اپنے آپ کو ہوش مند سمجھتا ہے۔ اور ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے کہ ہم ہوش مند ہیں۔ ممکن ہے کہ بڑی اور پوشیدہ حقیقت کا علم انھی کو ہو جنھیں ہم پاگل خانے میں بند کر دیتے ہیں۔ ۔۔ یا پھر مجذوب سمجھ کر راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی قسم کے ظلم کا اخلاقی حمایت کے ذریعے جواز نہیں پیش کیا جاسکتا۔

علیزے نجف: آپ کی تحریریں برائے تفریح نہیں بلکہ برائے تعمیر ہوتی ہیں۔ اس سے آپ قوم کے ضمیر کو متنبہ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کوشش قاری کے فکر و ذہن کو بدلنے میں کس حد تک کامیاب رہی؟

خالد جاوید: اس سوال کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ قاری کا فکر و ذہن کس حد تک بدلا ہے۔ مجھے اس کا علم کیسے ہوگا۔ زیادہ تر قاری میرے لیے نادیدہ ہیں۔ مجھے کیا پتہ کہ دنیا کے کس کونے میں، کون مجھے پڑھ رہا ہوگا۔ کسی ادیب کا یہ کام بھی نہیں کہ وہ اپنی تحریروں سے زیادہ اپنے قاری کی فکر کرتا پھرے۔ میرے قارئین کی تعداد تو گذشتہ کئی سالوں میں بہت بڑھی ہے۔ میری کتابیں بہت بکتی ہیں۔ زیادہ تر آؤٹ آف اسٹاک رہتی ہیں۔ مگر مجھے پڑھ کر لوگوں کی فکر میں کیا تبدیلی آئی ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ لوگ مجھے اس تجسس میں پڑھتے ہوں کہ میں بہت بدنام فکشن نگار ہوں، تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میرے فکشن میں کیا بکواس بھری ہوئی ہے تاکہ بعد میں پرزے اڑائے جا سکیں۔ مگر بہ قول غالبؔ یہ تماشہ ابھی تک تو ہوا نہیں ہے۔

علیزے نجف: آپ کا ناول ’نعمت خانہ‘ جس پہ کہ آپ کو جے. سی. بی ایوارڈ سے نوازا گیا، اس میں آپ نے مشترکہ خاندان سے نیوکلیر فیملی کے سفر کے درمیان پائی جانے والی کشمکش کو بہت خوب صورتی کے ساتھ عیاں کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں کو مشترکہ خاندان کی روایت کو بچانے کے لیے نیوکلیر فیملی کے بڑھتے رجحان کو رد کر دینا چاہیے یا پھر وقت کے بہاؤ کے ساتھ ہی خود کو بہنے دینا چاہیے یا پھر کس طرح سے مشترکہ خاندان کے مثبت اقدار کو زندہ رکھا جاسکتا ہے؟

خالد جاوید: ’نعمت خانہ‘ محض مشترکہ خاندان سے نیوکلیر فیملی تک پہنچنے کی داستان نہیں ہے۔ اس ناول کا مرکزی تھیم احساس جرم، سزا ، کھانا، باورچی خانہ، بھوک اور لالچ ہے۔ مشترکہ خاندان کو صنعتی انقلاب کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جانا تھا۔ تبدیلی کو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ فطرت کا قانون ہے جس میں سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی تبدیلی بھی شامل ہے۔ جہاں تک اقدار کا سوال ہے، وہ بھی مطلق نہیں ہیں، بدلتی رہیں گی۔ معاشرے کے ایک حساس فرد کے طور پر ادیب کو ان سب پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ ہر سطح پر ہوتی ہوئی تبدیلیوں کے درمیان مصنف کو اپنے آپ کو نئے سرے سے دریافت کرنا ہوتا ہے۔ ناول اور کہانیوں میں اسے زمان و مکان کے کسی نقطے پر کچھ کردار گڑھنا ہوتے ہیں اور پھر یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ تاریخ کے کس لمحے میں ان کرداروں پر کیا گزری۔ میں جو ستّر کی دہائی میں پیدا ہوا، اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا جو آج نوّے کی دہائی میں پیدا ہونے والا افسانہ نگار لکھے گا، کیوں کہ مشترکہ خاندان اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اس لیے مثبت اور منفی اقدار کا مسئلہ بھی اضافی ہے۔ میرے لیے جو منفی ہے، ممکن ہے کہ اس کے لیے مثبت ہو۔ فکشن نگار کو کسی بھی چیز کا پروپیگنڈہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ناول میں اپنا موقف نہیں بلکہ کرداروں کے موقف کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی کرداروں پر کیا گزری، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، ان کے دکھ اور سکھ کیا تھے، یہ بیان کرنا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی علمی نوعیت کا مضمون نہیں لکھ رہا ہے بلکہ ایک کہانی کہہ رہا ہے۔

علیزے نجف: آپ کو جب جے. سی. بی ایوارڈ سے نوازا گیا، اس وقت آپ نے کہا کہ آج مجھے صحیح معنوں میں اپنی اور اپنے فن کی قدرافزائی کا احساس ہوا۔ اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد آپ کے قلم اور اعتماد میں کس حد تک روانی پیدا ہوئی؟ اگر نعمت خانہ شارٹ لسٹ ہونے کے ایوارڈ یافتہ نہیں ہو پاتی تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟

خالد جاوید: میرے خیال میں جے. سی. بی ایوارڈ حاصل کرتے وقت میں نے یہ کہا تھا کہ آج مجھے سچی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ’نعمت خانہ‘ تو اردو میں 2014 میں شائع ہوا تھا، مگر آج آٹھ سال بعد اس ناول کے ستارے جاگے۔

میں آپ کو بتاؤں کہ ’نعمت خانہ‘ کو گذشتہ آٹھ سالوں میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کے بھی لائق نہیں سمجھا گیا تھا۔ جہاں تک اپنی قدر افزائی کا سوال ہے، اس کی میں نے کوئی پرواہ کبھی نہیں کی۔ خدا کا شکر ہے کہ بر صغیر کا کوئی اہم ناقد ایسا نہیں ہے جس نے میری تحریروں پر طویل مضامین نہ لکھے ہوں۔ شمس الرحمان فاروقی، شمیم حنفی، وارث علوی، قاضی افضال حسین، آصف فرخی اور عتیق اللہ کے نام تو سامنے کے ہیں۔ اردو کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی مجھ پر مضامین لکھے گئے ہیں۔ میری کہانیاں اور ناول امریکہ کی پرنسٹن یونی ورسٹی اور پیرس کی INALCO یونی ورسٹی میں شامل ہیں۔ میرے اوپر کئی PhD ہو چکی ہیں۔ ایک PhD تو شعبۂ انگریزی میں بھی ہوئی ہے اور یہ سب جے. سی. بی ایوارڈ ملنے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے فن کی قدرافزائی نہیں ہوئی۔ بلکہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہوئی، کیوں کہ شاید میں اس کے لائق نہ تھا۔ جہاں تک کسی بھی ایوارڈ کا سوال ہے تو اسے پا کر خوشی یقینا ہوتی ہے۔ اگر ’نعمت خانہ‘ شارٹ لسٹ نہ ہوتا تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی۔ مجھے یقین نہ تھا کہ یہ ایوارڈ مجھے ملے گا۔ اس لیے میں پہلے ہی کی طرح اپنی دنیا میں گم رہتا اور لکھتا رہتا۔ مگر آپ جانتی ہیں کہ سب سے بڑا ایوارڈ تو میرے لیے وہ عذاب ہے جس کے تحت میں لکھتا ہوں۔ میری ذہنی تنہائی اور اس میں بالکل اکیلا ہو کر لکھنا۔ یہی میرا سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور یہی میرا عذاب ہے جس میں، میں نہ جانے کب سے مبتلا ہوں۔

علیزے نجف: آپ نے اپنی تخلیقات میں زندگی کے ہر پہلو کو برتنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ وہ کون سا ناول ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو مرکز بحث بنایا ہے۔ اگر نہیں تو کیا آپ اپنی زندگی کو فکشن کے لبادے میں ڈھالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟

خالد جاوید: میں نے کبھی اپنی زندگی کی کہانی نہیں لکھی نہ ہی اسے فکشن کا موضوع بنایا۔ میری زندگی میرے ناولوں اور افسانوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہے اور اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں جسے فکشن کے انداز میں لکھا جاسکے۔ میں بہت عام، معمولی سا نارمل آدمی ہوں اور نارمل آدمی کو کردار بنا کر آپ بہت زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ میرا آگے بھی ایسا کوئی خیال نہیں کہ میں کبھی اپنی زندگی کو اپنے فکشن کا موضوع بناؤں گا۔

علیزے نجف: آپ کو اب تک جے. سی. بی کے علاوہ اور کتنے اعزازات سے نوازا جاچکا ہے؟ آپ کو پہلا ایوارڈ کس ناول پہ ملا تھا اور وہ کون سا ایوارڈ تھا جس کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی پھر ملنے پہ کیا احساسات تھے؟

خالد جاوید: J.C.B. سے پہلے مجھے کئی ایوارڈ ملے تھے۔ مثلاً کتھا ایوارڈ، اپندر ناتھ اشک ایوارڈ، اترپردیش اردو اکادمی ایوارڈ، دہلی اردو اکادمی ایوارڈ اور پاکھی ایوارڈ۔ اور بھی بہت سے ایوارڈ اور اعزازات ہیں، جن کی مکمل فہرست میرے بائیو ڈاٹا میں موجود ہے۔ کتھا ایوارڈ، وہ ایوارڈ ہے، وہ پہلا ایوارڈ ہے جس کے ملنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ ایوارڈ 1997 میں میری کہانی ’’برے موسم میں‘‘ کو دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی کیوں کہ ایک تو یہ بہت اہم ایوارڈ تھا اور دوسری بات یہ کہ یہ ایوارڈ مجھے بہت کم عمری میں ہی مل گیا تھا۔ کم عمری کا زمانہ اور اس کے احساسات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب تو سب پھیکا پھیکا نظر آتا ہے کیوں کہ جسم کے غبارے میں کافی عمر بھر چکی ہے۔

علیزے نجف : ماشاء اللہ آپ کے قارئین کی تعداد تو بے شمار ہے۔ لوگ آپ کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ کس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں اور معاصر فکشن نگاروں میں آپ کس کے طرز تحریر سے متاثر ہیں اور کیوں؟

خالد جاوید: اردو میں مجھے عبداللہ حسین، راجندر سنگھ بیدی اور غلام عباس بہت پسند ہیں۔ یا پھر مجھے ابنِ صفی بھی بہت پسند ہیں۔ جہاں تک معاصر فکشن نگاروں کا سوال ہے، مجھے سید محمد اشرف، طارق چھتاری، خورشید اکرم، اشعر نجمی، محسن خان، رضوان الحق، انیس اشفاق کے افسانے بہت پسند ہیں۔ بالکل نئے اور نوجوان لکھنے والوں میں نورین علی حق اور قسیم اظہر اور توصیف بریلوی کی کہانیاں بھی بہت اہم ہیں۔

میں نے اوپر جن لکھنے والوں کا ذکر کیا ہے ان کی خوبیوں کا بیان کرنے کے لیے باقاعدہ مضامین لکھنے ہوں گے۔ سردست میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب افسانہ نگاری کے فنی رموز سے واقف ہیں اور اپنے ماحول اور اپنے عہد کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں کا بیانیہ بہت معنی خیز اور طاقت ور ہے۔ یہ سب مجھ سے کہیں اچھا لکھنے والے ہیں۔ خاص طور سے سید محمد اشرف کا تو ہمیشہ سے ہی مداح رہا ہوں اور میرے پہلے افسانوی مجموعے ’’بُرے موسم میں‘‘ کا انتساب ان کے ہی نام ہے۔

علیزے نجف: آپ نے گابریل گارسیا مارکیز کے فن اور شخصیت پہ زبردست کتاب لکھی ہے۔ مارکیز جو کہ ایک نوبل انعام یافتہ مصنف ہیں، مارکیز کی شخصیت اور فن کے کس پہلو سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟

خالد جاوید: مارکیز کے یہاں زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا جو بے مثال ملاپ ہے اس نے مجھے شدت کے ساتھ متاثر کیا ہے۔ مارکیز کے علاوہ میلان کنڈیرا پر بھی میں نے کتاب لکھی ہے۔ ان ادیبوں کے علاوہ کافکا، البیئر کامیو، بورخیس اور ساراماگو پر بھی لکھنے کا ارادہ ہے۔ یہ سب میرے محبوب مصنفین ہیں اور میں ان کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں۔ مارکیز کے یہاں جو جادوئی حقیقت نگاری کی بات کی جاتی ہے، اس نے مجھے یہ سکھایا کہ حقیقت کا اپنا جادو ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں۔

علیزے نجف: اگر آپ اپنی اب تک کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں ایسا کیا پایا ہے جس کی خوشی آج بھی آپ کے رگ و پے میں اترتی محسوس ہوتی ہے اور ایسا کیا کھویا ہے جس کی تلافی اب تک ممکن نہیں ہو سکی؟

خالد جاوید: یہ دنیا اسی قسم کی ہے کہ اس میں خوش رہنا بہت مشکل کام ہے۔ میرے لیے لکھنا ایک داخلی جبر ہے اور سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لکھنا میرے لیے اچانک اکیلا ہو جانے کا نام ہے۔ مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے بعد (پتھر پر ناخن سے خراشیں ڈال لینے کے بعد) مجھے جو محسوس ہوتا ہے، وہ شاید خوشی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی۔ مگر وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی اور بہت جلد میرے ذہن اور شعور سے باہر چلی جاتی ہے۔ شاید لاشعور کے اندھیرے کوڑے دان میں جا کر سو جاتی ہے۔ کھونا اور پانا ایک ہی سکّے کے دو پہلو ہیں اور جو کچھ بھی کھوتا ہے اس کی تلافی کبھی نہیں ہوتی۔ ایک شے یا انسان کے کھونے کے بعد دوسری شے یا انسان آپ کی دنیا میں آ کر کھوئے ہوؤں کی تلافی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز دوسری چیز کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جو کھو گیا وہ کھو گیا۔ مثلاً بچپن کے کھونے کے بعد نوجوانی اس کی تلافی نہیں کر سکتی یا زندگی موت کی تلافی نہیں کر سکتی چاہے وہ حیات بعدالموت کا تصور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس معاملے میں، میں خاموش رہنا پسند کروں گا۔

علیزے نجف: زندگی میں اصولوں کی معنویت ہمیشہ مسلم رہی ہے کیا ہر عہد کے اصول الگ الگ ہوتے ہیں؟

خالد جاوید: جی ہاں زندگی تو کچھ فطری قوانین اور اصولوں پر ہی چلتی ہے۔ میں بھی ان اصولوں پر چلنے کے لیے مجبور ہوں۔ سب کو اس پر چلنا پڑتا ہے۔ مگر میرا خیال ہے ان کو اٹل مان کر بھی ان کی معنویت پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہر عہد اور ہر زمانے میں نئے سِرے سے غور۔ جس طرح موت کا اصول اٹل ہے، موت تو آئے گی ہی، مگر ہمیں موت کے اصول پر نئی حسیت اور نئے زاویے کے ساتھ ہمیشہ غورکرتے رہنا چاہیے۔

***

علیزے نجف کی یہ گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیں:نفسیات خود کو سمجھنے کا علم ہے: ڈاکٹر قطب الدین

ادب انسانی جذبات اور اس کے وجود کے تاریک نہاں خانوں میں پوشیدہ ذات کا اظہار ہے: خالد جاوید

شیئر کیجیے